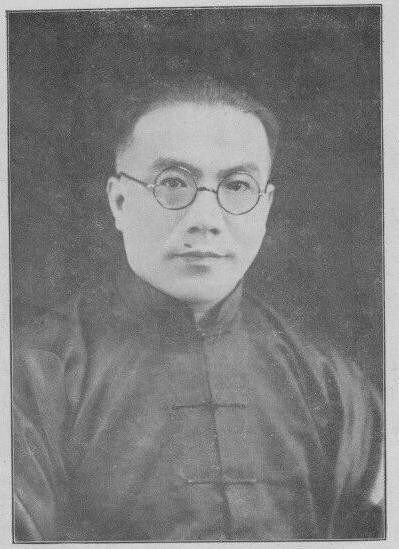

英士大学徐东藩教授是地地道道的金华人,也是一位充满传奇的人物。他是国际法专家,参与了收回青岛主权的全过程。他在英士大学迁至金华时加入该校,在金华解放前夕的护校运动中,曾被全体师生推举为校务维持委员会主委,负责学校行政事务,组织维护校园秩序和安全,在特殊时期发挥了特殊作用。英士大学解散后,他选择留在金华,最后魂归故里。

从农家子弟到国际法专家

徐东藩,1887年出生于金华长山(现婺城区长山乡长山三村),谱名崇禄,又名寿城。徐东藩出生时,家里已经有两个哥哥和三个姐姐,他排行老六,所以乡里人也称他“阿六”。徐家世代务农,家境贫寒,直到徐东藩的二哥中了秀才,在徐氏宗祠里分到一部分贤田(徐氏宗祠为奖励族内子弟读书而设立的专用土地),家境才有所改善。

徐东藩自幼聪慧,入学之后,他的学业成绩一直名列前茅。1906年,他以优异成绩考入金华府立中学堂(金华一中前身)。1909年,他又以第一名的成绩从该校毕业并考入京师大学(北京大学前身)。四年之后,徐东藩考取了官费留学英国,前往伯明翰阿斯顿大学深造。1917年,徐东藩获阿斯顿大学经济学硕士学位。好学的徐东藩本想继续学习攻下博士学位再回国,但因当时北洋政府急着催归而不得不放弃读博的机会。回国后,徐东藩先在北京大学任教授,不久被委派为北洋政府外交部参事。

在英国学习期间,他深感国际法对维护国家利益非常重要,因此,深入学习和研究国际法,并打下扎实基础(也有资料说他曾赴瑞士洛桑大学专修国际法)。到外交部工作后,他又对国际法进行了更深入的钻研,很快成了当时北洋政府中比较有名气的国际法专家。

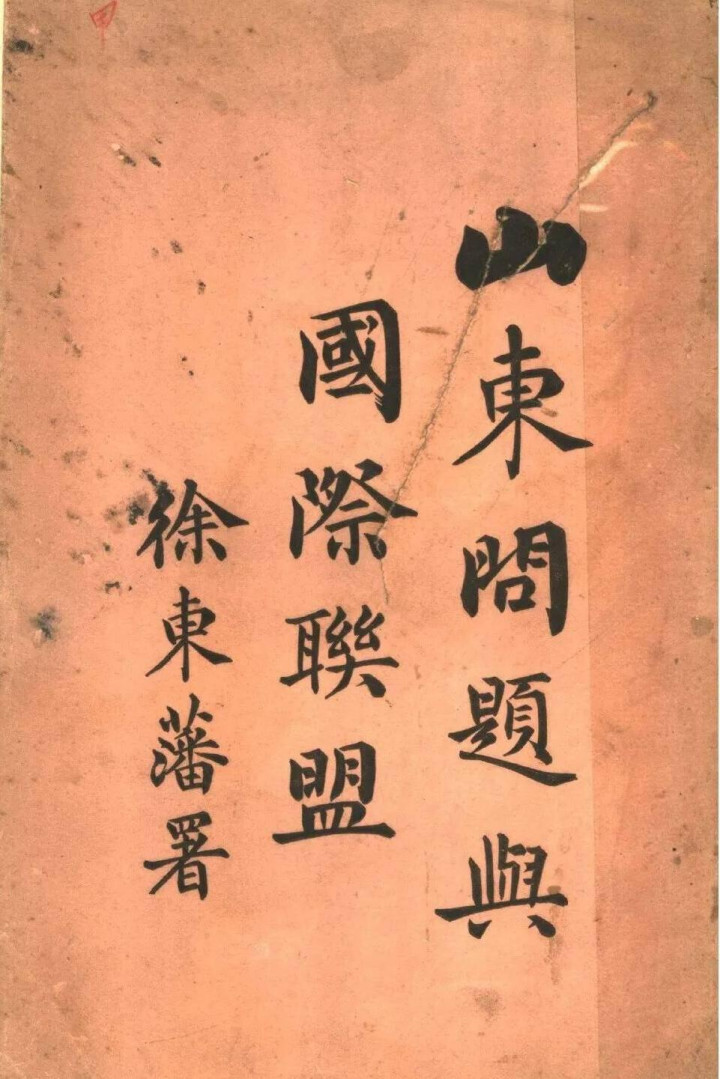

第一次世界大战结束不久,德国在中国的租借地青岛、胶州湾又被日本占领。为此,徐东藩利用自己所掌握的国际法知识,多次游说军政要员收回青岛。他甚至专门跑到奉天,到东北军阀张作霖府上进行游说。1919年,在全国人民一致斗争下,中国代表拒绝在巴黎和约上签字,挫败了日本妄图“合法”长期霸占青岛的阴谋。1920年11月,美、英、法、意、日、比、荷、葡和中国北洋政府的代表团共同参加的太平洋会议在华盛顿召开。会议期间讨论了山东问题,中国代表强烈要求收回山东主权、废除“二十一条”。在美英等国斡旋下,1922年2月4日,中日两国签订了《解决山东悬案的条约》及其附约,日本同意将在山东和青岛的所有权利归还中国。

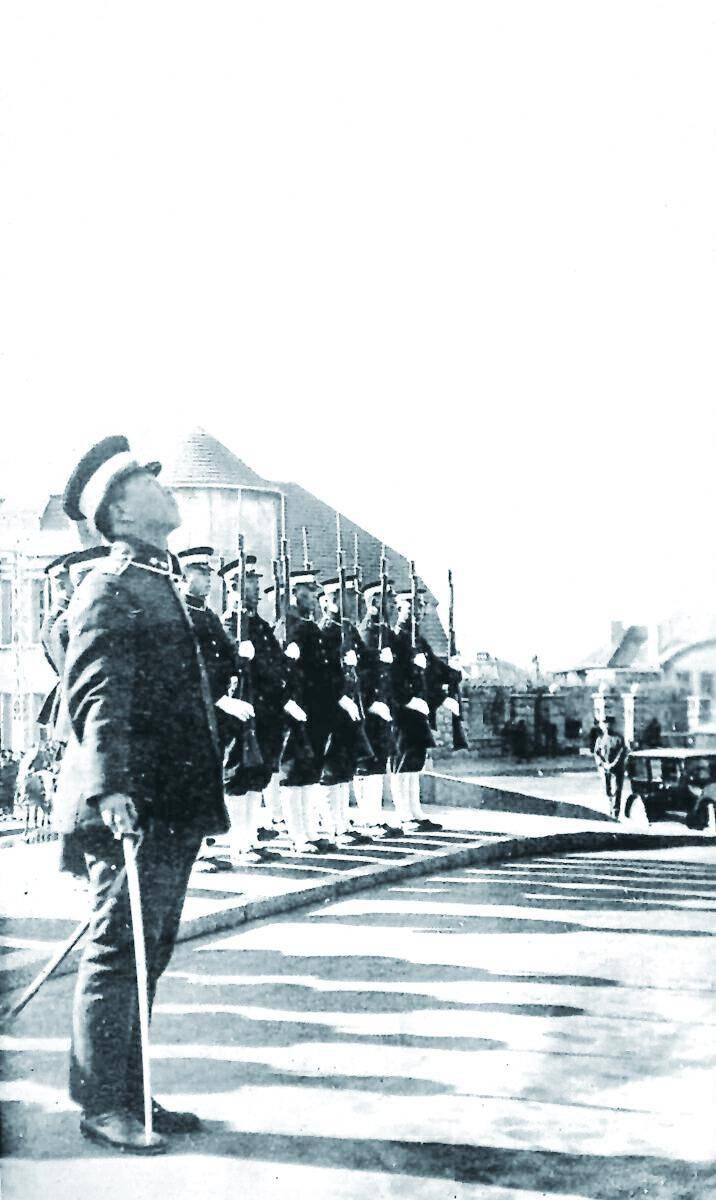

1922年3月2日,北洋政府任命王正廷、徐东藩、唐在章为“鲁案”委员(后来又增加了陈干委员),与日本进行谈判,办理移交青岛及附属公产、铁路、矿产等事项。当时谈判的难度很大,日本人提出了很多无理要求。在谈判过程中,中方代表坚持“争主权,不争福利;争土地,不争房子;争永远,不争暂时”的谈判宗旨,与日本人斗智斗勇,据理力争。因为徐东藩曾专修国际法,又曾经参加过太平洋会议,有一定的外交历练,所以格外受王正廷的器重。谈判中,很多日本人提出的不合理条款,都是由徐东藩根据国际法精神逐条同日方代表争辩而获胜的。经过5个多月的艰苦谈判,中方终于取得了最后胜利。1922年12月1日正午,中日“鲁案”交涉委员会第一部委员举行最后一次会议。中日双方彼此校定《山东悬案细目协定》正文及附件之后,由王正廷和中方第一部委员陈干、唐在章、徐东藩代表中国政府签字。1922年12月10日,在胶澳督办公署举行了庄重的主权交接仪式。从此,沦陷于德、日帝国主义统治达25年之久的青岛回到祖国的怀抱。

1922年12月10日,中国收回青岛主权

青岛收回以后,日本人并没有善罢甘休,而是不断制造新矛盾,在山东惹是生非。于是,徐东藩又被派到山东省公署任交涉署长,负责处理“鲁案”善后事务等。在交涉署长任上,徐东藩对日侨在山东的不法活动进行了严厉的整饬。据《济南大事记》记载:“1925年9月下旬,山东交涉署长徐东藩就近来济南商埠迭次查获日侨非法贩制毒品、枪弹等,照会日本驻济南代理领事,请其严加取缔,并转饬驻济日侨,从速一律移居商埠界址以内。”

在山东期间,徐东藩不仅做好分内事,还利用自己的特殊身份,巧妙堵住了一桩购买军火的交易。当时,有一个美国军火商到山东兜售武器,当时的山东军务督办张宗昌决定买下这批军火,以充实自己的力量。会谈时,除张宗昌和军火商外,还邀请了徐东藩和一位银行行长参加。会谈后,徐东藩心事重重,彻夜不眠。他觉得中国人买外国的武器,再来屠杀中国人,是干不得的。于是,第二天,徐东藩便去与银行行长磋商,想出了一个巧妙的办法。他俩以外汇不足为由,去同军火商说:“督办军火是要买的,可是一时没有那么多外汇,可否允许分期付款?”那个美国军火商一听要分期付款,连忙摇头。于是,一桩大批量的军火交易就这样被制止了。

从威海卫专员到英士大学教授

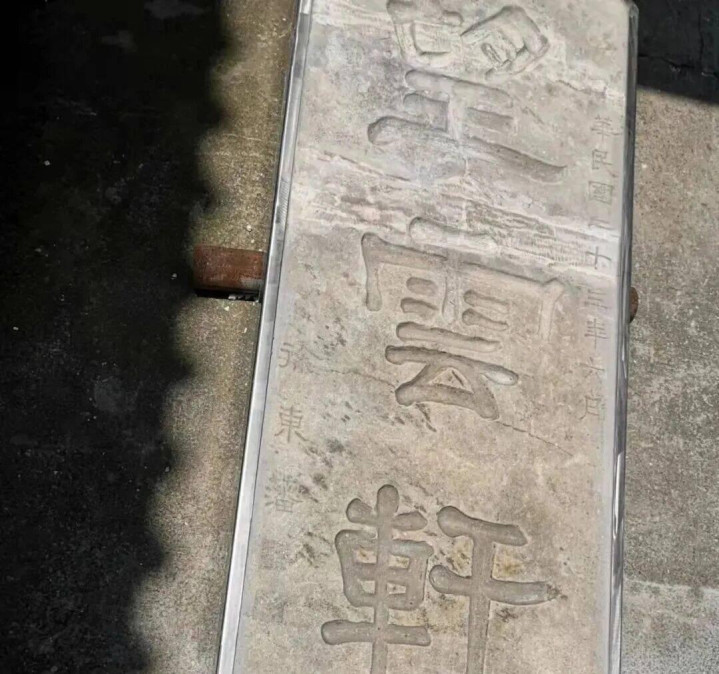

1934年1月,徐东藩调任直属于行政院管辖的威海卫管理公署专员。在徐东藩任专员期间,他曾办了两件很有影响的事情。一是扩建了威海公园:“1934年2月,时任威海卫管理公署专员的徐东藩对威海公园进行大规模的改扩建。当时,公园修得颇有气势,整个公园面积46000平方米,在公园最高处建有大礼堂一所,名曰望云轩,轩中可容300人,时为当地唯一的大礼堂……公园于同年7月竣工,7月15日举行落成典礼……在公园建成后的3年多时间里,威海卫的旅游业也处于兴旺时期,每年夏季来这里的英国皇家海军近万人。”(《大众日报》2005年12月14日相关报道)另外一件事是:“徐东藩在威海卫首创了职业教育,阮家寺那所蚕丝艺园学校就是他办的。后来威海卫的几个养蚕场,蚕种都是从那儿弄来的;还有学校培育的果树苗子,后来都分给了各地果园栽种……”(《威海旧事》)

此外,徐东藩还在刘公岛上建了“丁公纪念室”。丁公即丁汝昌,甲午战争威海卫保卫战中拒不投降,以死殉国。徐东藩认为,“以丁公为国捐躯,成仁取义,实为军人模范。其殉难之室,理应商请开放,以供瞻仰而资纪念”。每年在丁汝昌殉难日,徐东藩都要组织一场祭奠活动。

徐东藩担任威海卫管理公署专员期间,发生了一起震惊国民政府的“鹿道口抢盐事件”。威海卫南乡穷苦百姓成群结伙哄抢了鹿道口盐场并打死盐警。由于百姓抢盐事件持续了几天,事后,国民政府要求追究案情及当事人的责任。徐东藩先是以开脱抢盐者的口吻,电告了国民政府行政院,不久,行政院院长汪精卫电召徐东藩进京,要他弹压事件的为首者。徐东藩却公开对汪精卫说:“要我从这一事件中接受教训可以,让我以百姓的血来染红我的‘顶子’,那么我宁可不干这专员之职!”(《威海旧事》)结果,徐东藩被革了职。在徐东藩即将离开威海卫之前,有人建议他把政府没收的鸦片带些回家,也被他断然拒绝。

1936年4月,徐东藩挂冠回南京,自命“退翁”闭门读书,并将书房命名为“补读斋”(该建筑至今仍在,为南京市鼓楼区不可移动文物)。

1937年7月,日军发动了全面侵华战争,徐东藩带全家从南京辗转回到老家金华定居。1939年,应时任浙江省政府主席黄绍竑邀请,出任浙江省临时参议会秘书长。

1946年春,英士大学拟迁校金华,应校长杜佐周的邀请,徐东藩出任英士大学法学院教授,负责教授西洋外交史和国际公法两门课程,并担任政治学系主任一直到1949年5月金华解放。

英士大学刚迁到金华时,国民政府明确以金华为永久校址。所以,金华地方士绅和百姓都非常热情,积极为学校建设献屋献地,支持学校在金华办学。其间,徐东藩充分利用本地人的优势,积极为学校建设来回奔走,联络洽谈、勘察地块、处理法务、牵线斡旋,做了很多有益的工作。虽然校园建设最后因财政经费没有落实而流产,但徐东藩当时对办好英士大学的热情,由此可见一斑。

淮海战役结束后,解放战争在全国范围的胜利指日可待。英士大学师生在中共地下党的领导下,积极组织开展护校迎解放的斗争,徐东藩也热心支持并积极为之努力。1949年3月,英士大学召开全校师生员工代表会议,选举产生以徐东藩教授为首的校务维持委员会,行使行政领导权力,保证护校迎解放工作的顺利进行。在这个特殊的时期,徐东藩积极发挥自己的影响力,为维护学校安全,保证正常的秩序发挥了特殊的作用。

法学系学生诉讼实习

徐东藩在英士大学任教期间,与该校的进步学生互动频繁。据徐东藩女儿徐曼殊回忆,父亲在英士大学任教期间,经常有一些进步学生到家里来拜访,和父亲探讨时局。父亲曾对学生说,虽然他当过国民政府的高官,但对国民党的腐败深恶痛绝,所以,他一辈子也没有加入国民党。他对进步学生的言行多予褒扬,但也会委婉劝导他们做好自身安全的保护。

从热心国家政治到热心家乡公益

作为一个国际法专家,徐东藩前半生忙的几乎都是事关国家利益的大事,但腐败无能的国民党政府让他越来越失望,使他渐渐淡化了政治,而把热情转移到家乡的公益事业上。

1932年2月28日,他还在山东交涉署长任上,就把目光投向了家乡建设。过年回金华探亲期间,徐东藩和金华乡贤吕公望、徐拱禄、黄人望等共同发起筹建金华、武义、永康三县的金武永公路,并组建金武永汽车有限公司。经过一年多时间的努力,全长47公里的金武永公路终于建成通车。这条路也是金华最早建成的县际公路之一。

1937年,徐东藩回金华后,了解到金华城内纪念民族英雄朱大典的牌坊因为年久失修,石工雕镂损裂,有坍塌的风险。原来存放朱大典石刻遗像的忠烈祠,因为改为长山小学第二部,朱大典石刻遗像被从中堂移到学校门房内,置于一片凌乱狼藉中。徐东藩为此专门书呈内务部,要求责成金华县政府对牌坊进行修葺,“恢复旧观,以昭诚敬”。此事在他积极推动下,不久果然得到妥善解决。当时的《中央日报》曾专门以《朱大典牌坊遗像已由金华县修理保存》为题作了报道。

徐东藩生活十分俭朴。据他的儿女回忆,他不吸烟,不喝茶,只饮少量的酒。平时也要求家庭成员节衣缩食,不要忘记祖辈家境清寒的滋味。然而,对社会公益事业,他却不惜重金予以赞助、扶持。

1931年春,由徐氏宗祠改建的长山秀峰小学进行校舍扩建和维修,徐东藩资助1000银圆帮助修缮。1933年夏,长山遭受特大洪水灾害,村中三座古桥被冲毁,交通受阻,他独出巨资重建了三座石桥。为了让家乡农民风雨劳作之时有个栖避之所,徐东藩在长山村北的大片良田间选择了适中地点,建造“话耕亭”(现已毁)一座。1937年6月,徐东藩向母校金华中学(现金华一中前身)捐赠一万元设立“金华中学东藩奖学金”。每年以其利息,资助一名家境贫寒的优秀学生读完大学,先后共实行了四期。1947年,为救济家乡穷苦村民,徐东藩经过多次奔波,向联合国救济总署浙江分署请示,发放了一批棉布、粮食,缓解了贫困群众的燃眉之急。1949年,徐东藩又出资重修了长山村北的“平畴一览亭”,并更名“望耕亭”,供农民休憩。

望耕亭,长山农民常到亭里躲雨避风休憩;外来人也会先在这里坐一下,整整衣冠,扫落一路风尘,再进村访亲问友。

1949年5月7日金华解放,7月,军管会宣布英士大学撤销。英士大学解散后,师生都作了分流,大部分师生合并到浙江大学。徐东藩却选择了留在金华,返回老家长山居住,并于1950年1月,魂归故里。斯人已逝,他重修的凉亭还在为后人遮风避雨。他当年题写的“望云轩”石碑已入藏甲午战争博物馆。

(图片为资料图)

易策略,广东股票配资开户,个股杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。